前一阵看的,以前经常听人说日本是世界的先行服,但对泡沫破裂时期的日本到底发生了什么没有什么概念,正好在 mastodon 上看到有人看这本书,就也找来看了,越看越吃惊,发现在过去二十来年里我在中国经历的、以及当下观察到的那些社会潮流,日本几乎都走过一遍。

决定把摘录也放博客一遍这样以后我要发给朋友看可以直接扔链接。

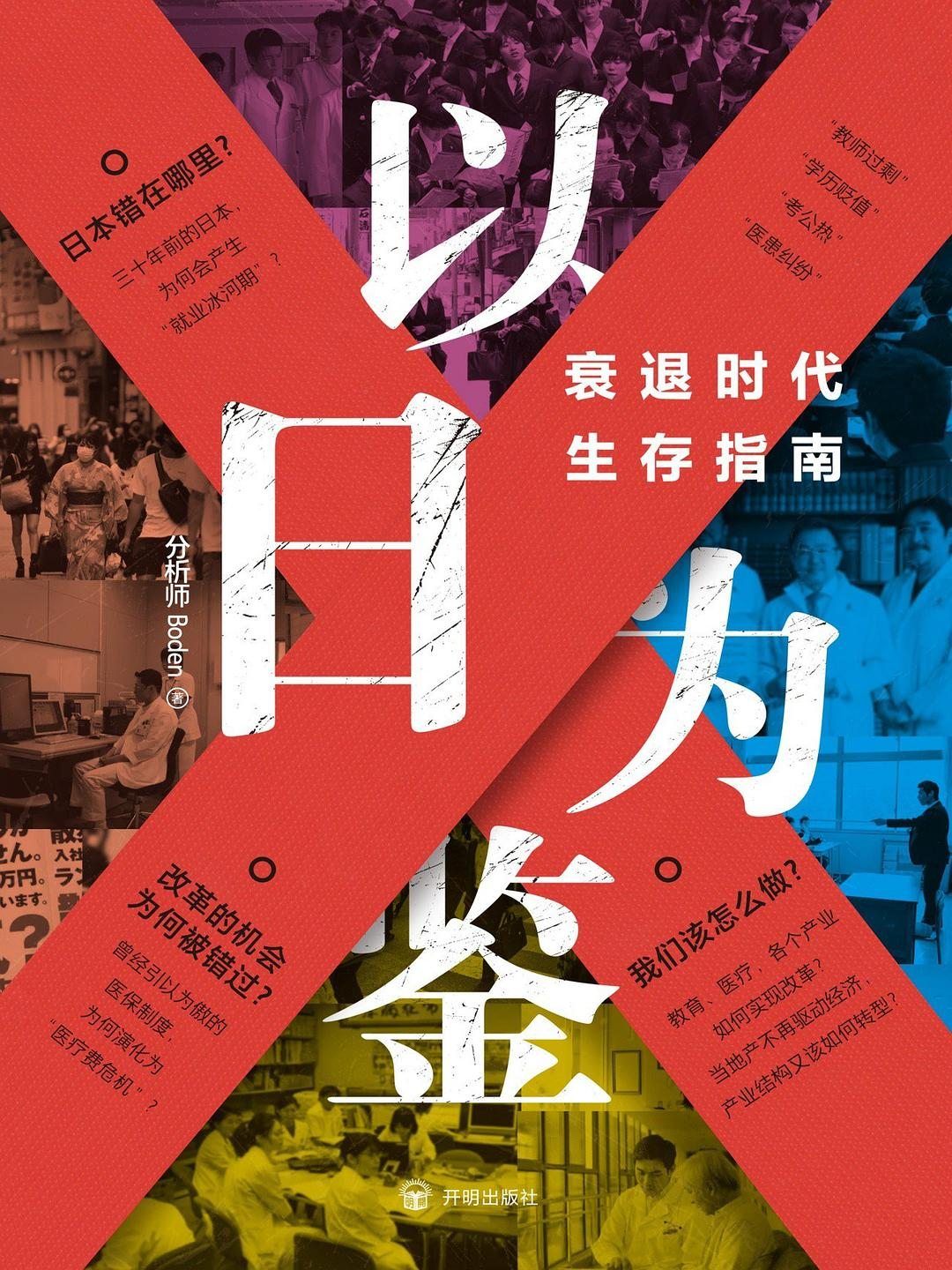

书名的副标题有点误导,因为书里全是记录,没有什么“指南”,只能让我想到一千多年前的名句:秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

先行服

作为传统的儒家东亚文化圈的一员,日本社会在此经济下行期出现了诸如“返乡潮”“考公热”“学历贬值”“高学历贫穷”“医疗崩坏”“临时工时代”等社会现象,也诞生了“啃老族”“无缘社会”“老后破产”“女性贫穷”等社会名词。这些现象无一例外也在后来的韩国社会中出现。

就业冰河期

根据日本私立大学联盟的相关统计,1998年超过71%的企业认为能力开发是员工自己的责任,员工应当为自己的个人成长买单。超过40%的企业选择不再设立新员工的培训预算,导致大学生的入职难度大幅增加,他们难以适应工作要求。数据也反映了这一趋势:就业冰河时期大学生三年内离职率达到30%,即每三个大学生就有一个无法适应职场工作。但要知道在泡沫经济时期这一比例长期低于7%。可以说,日本在就业冰河时期虽然一直将失业率压制在5%以下,但大学生的就业率却长期低于60%。本质上,日本是以牺牲了一代大学生的发展为代价,才维持了就业市场的相对稳定。

从1993年开始的十年被日本大学生称为“就业急冻期”,十年间日本大学生就业率从85%迅速下滑到2003年的55%。

根据日本大藏省2020年统计,就业冰河时代的大学毕业生至今都是日本平均收入最低的群体,可以说那批大学生们花了30年都没有走出就业冰河期。

据统计在就业冰河期间,全日本临时员工比例从1993年的19%提升至2003年的32.4%,此后日本每三个人就有一个是临时工,其中65%是在就业冰河时期毕业的大学生。这批人至今都是日本收入最低的群体之一,因为他们多数人整个职业生涯都处于低薪的临时员工状态。而如今他们在日本被统一称为“冰河世代困扰”,如何保障他们养老则已经成为日本最大的社会问题。

失落的一代

有这样一群人,他们人生的前20年生活在高速发展的经济中,见证了本国企业在全球市场所向披靡。他们在步入社会的前夕,感受过泡沫经济之花最鼎盛的绚烂,见证过学长学姐被大企业争抢的疯狂,也听过“创业者第一次见面就融资到10个亿”的都市传说。但就在他们对人生最充满希望,憧憬着自己作为名牌大学生步入社会的种种美好之时,却一头撞上了日本失落的30年,无止境的经济衰退让他们整个后半生都生活在低薪与失业的痛苦中。

2012年随着《失落的二十年》一书爆火,这一批从1993年至2003年毕业的大学生后来有了一个统一的名字,那就是失落的一代人,意指被日本社会牺牲的一代人。 那么为何不能牺牲老员工的利益,打破这些老人的终身雇佣制? 除了制度的本身限制以外,真正的原因是如果马上启动对现有就业群体的改革,很有可能会引发金融风险。经过全民炒房热潮后,日本家庭平均负债是年收入的3.1倍,即每个家庭都透支了未来3年的收入。而地产暴跌后,银行业坏账率已经逼近5%的临界点。如果日本政府现在启动改革,必然产生大量的失业断供,此时的金融体系已经无法承担这样的坏账率冲击,这也是日本政府一开始并不愿意打破终身雇佣制的原因。

尽管日本政府对老员工们多有优待,但也并不是一开始就打算完全牺牲大学生群体的利益,政府初期更多的是采用延缓就业的形式来拖延大学生就业。如果站在决策层角度思考,假设后面的经济能够重新恢复增长,那么延缓大学生就业的选择是正确的,这样可以同时保住新老就业群体。只是日本政府怎么也想不到,这一轮经济衰退居然持续了20年这么久。

1992年至1995年间,面对大学生就业的严峻形势,日本政府推出了“乡村分流”与“研究生扩招”两项举措,旨在尽量延缓大学生进入就业市场的时间,以缓解就业压力。

乡村分流方面,日本政府启动了一项为期3年的乡村基建计划,积极鼓励大学生前往非都市圈区工作,这一举措后来被称为“逃离东京运动”。厚生省统计通过分流政策,3年间成功将近30万大学生分流到乡村和小城市,既大大减少了东京的就业压力,同时也为乡村地区带来了新增人口。

研究生门槛的降低使得1995年64%国立大学生都选择读研。

1995年开始,日本新增岗位数量触底反弹,大学生们的就业似乎迎来了希望的曙光。 然而看似美好的希望,却隐藏着一个巨大的隐患。毕竟政策只是拖延了大学生的就业时间,但最终,这批大学生还是要面对就业的现实。

从1996年开始,日本政府逐渐停止了大基建投资,原先创造的大量乡村岗位迅速消亡,大学生被迫重新回到大城市就业。

据统计在1996年至2000年的五年间,仅东京就新增了27万人口,其中70%是毕业5年内的大学生。而更可怕的是1996年日本迎来了扩张后的第一轮毕业潮,全学历段待业总数达到惊人的80万,同时还有260万在校大学生等待毕业。此时日本经济还在衰退,就业市场根本无法承受如此巨量的大学生规模,当年大学生就业率瞬间下降至65%。

1996年政府修改了《工人派遣法》并推广劳务派遣制度,鼓励企业减少正式员工雇佣比例,将临时员工作为新的就业蓄水池。这轮改革后,所谓的终身雇佣制度基本就与大学生无缘了,此后10年日本每两个大学毕业生就有一个是临时员工。 但比成为临时工更可怕的是,这轮改革也基本摧毁了日本企业的用人价值观。

此时日本社会还没有意识到这批大学生其实才是真正的受害者,反而认为这批大学生不够努力、不够上进,由此催生了“垮掉的70后”。可以说,这一代大学生没有赶上终身雇佣制度的红利,但却成了终身雇佣制度解体的牺牲品。

当1997年新年的钟声敲响,日经指数重新站上21 000点大关。这一短暂的复苏的状态,让整个日本社会都误以为经济已经重新步入增长的正轨。政府发布的白皮书甚至开始预警,称存在经济过热的风险。大学生们也纷纷开始憧憬,自己的人生终于要重新回到正轨了。 然而,正当所有人都沉浸在希望之中时,亚洲金融危机的突然爆发,却如同一场无情的风暴,瞬间打碎了所有人的美梦。以日本四大券商之一的山一证券倒闭为起点,日本政府拖延了近7年的银行坏账问题终于迎来了爆发。坏账率迅速逼近10%,日本金融体系开始崩溃。

如果说1997年之前,日本社会还处于有能力但不主动解决大学生就业问题的状态,那从1997年的金融大爆炸开始,日本政府的决策层就真的陷入了自顾不暇的境地。由于处置危机不力,5年间日本政府更换了4位首相,最终只能通过超发40万亿日元的债务来救助企业,这才勉强控制住了这次危机。

在1997年至2003年的这段时间里,日本社会从上到下,已经没有人再去关注大学生的处境了。毕竟,需要拯救的倒闭企业实在太多,大学生的就业问题,自然就被排在了优先级的后面。最明显的一个例子就是,在这5年时间里,日本政府甚至没有出台过一部专门针对大学生就业问题的法案。 而这也是这批大学生后来被称为被遗忘一代的原因。他们就像被忙着救火的大人们遗忘在角落的孩子一样,被整个日本社会所遗忘。2003年日本大学生的就业率已经跌到令人发指的55%,即每年的毕业生中,将近一半处于失业状态。

根据厚生劳动省统计,“失落一代”在35岁的收入比泡沫经济时期的毕业生低25%,也低于就业冰河时期后的毕业生,成为三代人中的收入最低的群体。

整个日本的返乡就业潮都是建立在巨量的基建投资与海量民间资本之上的,其中很多岗位都是通过人为创造出来的,一旦投资停止这些岗位就会迅速消亡。1998年随着亚洲金融危机的进一步冲击,日本迎来了泡沫破裂以后最大的破产潮,日本政府被迫超发海量债务用以拯救城市中倒闭的企业。 而对于乡村来说则带来了两个巨大的冲击:第一是海量基建资本从乡村抽离用以挽救倒闭企业,第二则是大量通过银行贷款修建的度假村由于银行体系的破产同样迎来了倒闭潮。简单来说乡村这套长期依赖举债基建的模式无法运行,由此用大基建营造出来的乡村就业繁荣开始破裂。

还是以长野为例,这个因为冬奥会盛极一时的城市,在冬奥会结束后的第二年,就因为庞大的债务问题迎来了巨大的经济滑坡。1999年长野的制造业以30%的速度下降,211家企业宣布破产,下降速度创造了二战以来地方经济衰退的最高纪录。冬奥会后,海量投资的餐馆与酒店更是空无一人,此后长期的债务问题让长野一度成为因举办奥运会濒临破产的城市之一,后来更是有了“长野的诅咒”一词。但有严重债务问题的,又何止长野一个地区。

团块次代,指的是日本20世纪70年代第二次婴儿潮期间出生的大约1 800万人,他们自出生便被烙上“过剩”的烙印,从小学一路竞争到大学。但不幸的是,当他们步入社会时恰逢泡沫经济崩溃,一次次改革让这代人始终被时代浪潮裹挟,既未能继承父辈的经济红利,又无法获得后代的社会保障,成为日本“失去的三十年”的夹心层。

团块次代在出生之时被称为日本最幸福的一代,这是因为1960年池田内阁颁布了国民收入倍增计划,要求10年内国民生产总值及人均国民收入增长1倍以上。此后日本人均国民收入从1960年的395美元,增加到1970年的1592美元,10年间国民收入整整翻了4倍。全社会自此告别了国富民穷的年代。

可以说当第一批70后出生的时候,他们享受的是亚洲最好的生活环境,而他们的父母则享受着高速增长的国民收入与十分低廉的房价。1980年前东京近郊地区的房屋总价通常不超过一个家庭年收入的6倍。

如今的日本年轻人已经擅长应对经济衰退了,毕竟他们可是整整经历了失落的30年。“做好储蓄”“不乱消费”和“低欲望生活”是日本现在年轻人应对经济下行的三件法宝。可30年前,日本的大学可不会教这些东西,那时候经济持续增长,谁会教育一个学生如何在经济下行期间工作与生活?于是,70后成了日本经济下行期的第一代试验品。

于是这群70后陷入了自我证明的恶性循环,一方面父母与社会告诉他们努力就能成功,而另一方面自己明明努力了这么久却一点正反馈都没有。

明明有好的学历却找不到好工作,理想与现实的落差使得他们既难以获得社会的理解,也无法与自己达成和解。在泡沫经济破裂的头10年(1991—2001年),他们长期处于社会的质疑声中。1997年开始,日本青年自杀率开始飙升,至2003年翻了近3倍,此后青年自杀人数常年保持高位。

被称为“团块次代”的70后,到2019年年龄最小的也已40岁。多数企业觉得他们精力不足,拒绝续签派遣协议,迫使他们从“派遣家庭”进一步滑落至“临时工家庭”。令和三年(2021年)日本国民贫困率是15.6%,按家庭计算,每6个家庭就有一个符合国民贫困标准。而在单亲家庭中,贫困率则是44.5%,也就是父母一旦离婚,孩子甚至要担心吃不饱饭的问题。

在日本,派遣员工的平均年收入是263万日元,而日本相对贫困线则是年收入200万日元,可以说大部分的派遣员工都挣扎在贫困线上。在派遣家庭出生的孩子们,从小就过着贫穷而备受歧视的生活。

根据《日本经济新闻》抽样调查,派遣家庭长大的孩子中有61%更对父母与社会存在仇视,而普通正式社员家庭的孩子只有27%。

2007年日本电视剧《父女七日变》上映,这是一部讲述47岁的父亲与16岁的女儿灵魂互换,互相了解对方的生存境地,最后互相理解的故事。而这部电视剧的创作背景,正是当时日本子女仇恨父母最严重的时期。

文凭社会和学历崩溃

从1994年至2004年的10年间,大学生起薪增长不到10%,增长率甚至仅有同时期高中毕业生的三分之一。这导致大学生与高中生的工资水平被迅速拉近,社会开始出现大量的低薪白领阶层。后来这种学历快速贬值的现象,被日本社会称为“学历崩溃”,最终与“中产崩溃”以及“金融崩溃”,统称为“平成三大崩溃”。 在学历大幅度贬值以后,社会开始不再相信学历的价值。2024年全日本甚至仅有45万人参加高考,创下近30年历史最低值,高中生愿意参加高考的比例已不足50%,其就业市场更是呈现低学历化。

由于大学生就业过于内卷,甚至出现所谓“大学生即奴才”的说法。而从数据来看,1997年日本大学生起薪再次出现负增长。 事实上,当时的学历之所以贬值,还有一个全社会都讳莫如深的原因:那段时间正是日本代际传承最严重的时期。

整个90年代日本的学历贬值还相对较慢,大学生的薪酬还能保持基本的稳定,考公或者返乡工作对大学生依然是个机会。 而2000年以后,才是日本学历贬值最残酷的时代,那就是超级就业冰河时期的学历贬值问题。

厚生劳动省统计大学市场化改革后,成为一个国立大学毕业生的终生总花费大约为5000万日元,私立大学则为8000万日元。而一个派遣员工终其一生的工资也不过1.3亿日元。

回望这批高学历者,他们是日本精英教育的最后一代人,从小接受“学历等于一切”的观念。他们也是日本鸡娃教育最严重的一代人,父母告诉他们知识才能改变命运,因此他们选择将自己的人生押注在教育上。然而当他们踏入社会后,却发现自己用尽前半生换来的文凭,在泡沫破裂以后飞速贬值。

根据《文凭社会》一书,其表现形式为:①随着越来越多的人获得更高的学位,工作职位对教育水平的要求也在水涨船高;②当有越来越多的人获得某一教育文凭或学位时,文凭在求职过程中的含金量越来越低。

美国学历开始快速贬值,美国长期构建的学历社会开始瓦解。至嬉皮士运动顶峰的70年代中后期,美国高中生的大学入学率仅有45%左右,是20年来的最低区间段。

伴随着经济复苏,美国就业率与通胀率被迅速抑制,美国主流意识形态再次回归学历型社会。这一时期,美国高中毕业生大学入学率迅速止跌反弹,从1980年的49%持续攀升至1990年的62%,增速甚至超过1960年代,文凭价值也随之快速提升。

考公潮

日本雅虎网站上有一个热帖“在泡沫时代,选择公务员是不是很不寻常”。对于那些泡沫时期参加工作的60后来说,他们通常在帖子里表达的是自己因为不够优秀,所以才成为公务员的庆幸。80年代,只有不够优秀的学生才会从事公务员工作几乎成为共识,

除了双份年终奖以外,正式社员还可以享受带薪出国度假旅行等福利,只要是大一点的公司都会与旅游酒店签署长期的包房协议,以方便社员在度假期间免费入驻。早年播出的《蜡笔小新》动画片中,就有许多野原广志享受到公司免费的度假酒店福利的剧情。但有趣的是,随着时间的推移,后来的《蜡笔小新》动画就逐渐减少了这种设定,取而代之的则是美伢预定各种廉价酒店的故事,这也深刻反映了日本民间企业对于员工福利的变化。

泡沫时期,过于危险与劳累的公务员岗位被称为“3K岗”,这些岗位根本就不会有年轻人愿意报考,其中典型的3K岗就是陆上自卫队、警察与消防员,这些岗位只要报名就可以保证100%录取。当时甚至有玩笑说,在报考陆上自卫队时,笔试考官会指着试卷上的错误答案说:“要不重新看看?”

更加讽刺的是,大基建的巨额收入导致各地形成了庞大的利益党团,由此形成了90年代早期,日本中央公务员最穷,地方公务员最富的收入倒挂现象。而在庞大的基建投资刺激下,各地出现了类似“县城婆罗门”的说法,他们称之为“农林公建党团”,大量依附在基建产业链上的地方公务员赚得盆满钵满,在利益刺激下,日本许多名校学生扎堆报考地方公务员。

90年代初还是人生胜利组的地方公务员,瞬间就陷入了工资发不出的困境。 而1998年也成了无数日本公务员人生的分水岭。

可以说1999年开始的薪酬体系改革,完成了对日本公务员体系的最后一击。2023年日本地方公务员平均年工资已回落到470万日元,仅为90年代最高峰的50%。要知道中央公务员在日本一直是顶级名校的自留地,以往门槛相对较低的地方公务员才是普通人最主要的选择方向。但由于1999年财政改革的持续影响,日本地方公务员此后20年保持了低薪且内卷的状态,一方面大基建停止,地方财政困难人员编制不断减少。另一方面此前日本大基建债务导致地方政府难以支付公务员工资。 就此日本公务员报考人数开始下降,全民考公现象开始退烧。

生育率暴跌和医患矛盾

作为日本最早提出少子化危机的人,如今已经成为人口问题专家的增田宽回忆这段往事时评价:全社会对于人口增长趋势的严重误判,导致80年代没有及时采取措施提前刺激生育率,到90年代新生儿开始暴跌才幡然醒悟。

严厉的处罚制度真的对患者有帮助吗?事实恰恰相反:患者其实才是医疗严惩化的真正受害者。医生们为避免被逮捕,不再选择适合患者的方案,而是主动选择被起诉风险最小的方案。

伦理学中著名的剖宫产效应。该效应是指在美国医疗史上,一位医生因为没有使用剖宫产导致婴儿窒息,最终被法院处以巨额罚款。但判决生效后全国剖宫产率飙升,其他医生们为了规避诉讼风险纷纷滥用剖宫产,后来也被指代医生由于担心医疗诉讼而选择保守方案的行为。

在这场声势浩大的讨论中,森医生的父亲成为公众瞩目的焦点,他拒绝接受关西医院多次提出的超过1亿日元的庭下和解方案,坚定地表示:“这不是钱的问题,而是为了揭露真相,实现医疗正义。” 而从后来的发展情况来看,他的抗争不仅仅是为给儿子的死讨回公道,更是为改变整个医疗体系对规培生的剥削与漠视。他公开揭露了森医生在规培期间遭受的超负荷工作、缺乏指导以及制度性压迫,这些细节引发了社会的广泛共鸣。

2004年OECD组织 出具了一份关于全球医疗产业的发展竞争报告,在这份报告中日本无论是医药体系还是在医疗体系,其排名相比较80年代均出现了大幅度下降。报告中,OECD明确指出日本的医疗体系不是由竞争决定的,而是由一系列政府标准所决定的,严重阻碍了医药市场的公平竞争。同年厚生劳动省也做过一份类似的调查,同样认为日本整个医疗产业已经相比80年代出现严重衰退。

80年代日本每年报告的药物不良反应数量长期稳定在2000起以下,但到了1996年就已经暴涨到1.6万起,由此可见这轮药品质量的恶化之快。事实上政府并非不知道问题的严重性,但为了能够控制医疗费用增长,它们采用了一种近乎放任的态度。

从1996年开始,重大的药品安全事故就以一年一件的频率冲击着全日本国民的神经。而其中最著名的当数“绿十字大丑闻”,当时日本最大血制品生产商绿十字公司为压缩成本,长期使用未经灭活处理的血液原料,导致超过1600名患者不幸感染HIV。在案发时已经有600名患者不幸去世,最终该案以厚生省生物制剂负责人松村明仁的被逮捕收场。这就是险些摧毁整个日本医药行业声誉的平成艾滋药害事件。

政府充分吸取了90年代低价优先的竞争策略所带来的教训。90年代仿制药采用末位竞争法,即同类药品进入医保的价格,必须是最低价,简单来说就是越晚进入医保价格越低。虽然这个机制是鼓励药企尽早开发仿制药,但由于新进药品价格必须是最低价,这直接造成了严重的价格踩踏现象,整个价格体系被无限制拉低。 而药品集采又给这种价格模式火上浇油。由于集采往往低价优先,这使得药企为了中选而选择进一步降价。这最终直接造成一个严重的后果,一旦一家药企选择降价,其他所有企业都必须跟进。竞争到最后,各家药企既没有利润,又失去了对药品质量的保障。而这种没有下限的价格竞争,也是90年代仿制药全行业亏损与药品严重质量危机的主因。

但患者是无法理解这些的,在奉行“客户是上帝”的日本社会,传统的社会观点认为:医疗服务是社会保障的基础,不能太贵、服务要好,且医生必须秉持仁德之心。这种观念如此根深蒂固,以至于任何服务瑕疵都会被归咎于医德缺失。

医疗伦理学有一个不可能三角,那就是医术优质、诊疗高效与价格便宜是无法同时实现的,美国的医疗就是牺牲了价格与效率,换取医术质量的相对优质。而日本DPC改革的本质是牺牲了优质医术,从而换取效率与便宜,尽可能做到医疗平民化。

事实上,DPC支付改革后,日本医疗在之后的20年长期被一个巨大的问题所困扰,那就是医院过度重视效率,将诊疗效率凌驾于患者健康之上。

根据厚生劳动省2023年的报告,DPC改革试行的20年间,日本患者死亡率也没有明显降低。要知道这20年是全球医学发展最快的时期,由此可见DPC对日本居民的健康水平其实存在负作用。 此外,DPC还有一个潜在风险,那就是医院会大幅度减少自己的医疗资源冗余,因为冗余就意味着医院盈利能力下降。在没有突发事件的情况下这一风险几乎可以忽略,但一旦发生巨大的传染病那就十分危险。 没错,想必书本前的你也应该猜到了。日本之所以在2020年疫情期间出现如此严重的医师崩溃,其本质就是因为各家医院没有留出充足的资源冗余,最终导致医疗系统在2020年的“黑天鹅”事件中遭遇了重大损失。厚生劳动省统计,由于医生资源的严重不足导致的死亡病例占总死亡人数的35%。

但我们依然不能否认DPC制度对日本医疗体系的价值,某种意义而言,它不仅拯救了日本的财政,也尽可能提供了较为稳定的医疗服务,并且一定程度上保证了治疗水平。这也是如今日本医疗在如此有限的经费之下,依然能在世卫组织评比中长期占据世界排名第一的原因。

医患关系的本质其实是社会发展过程中,医疗水平与经济发展之间的矛盾。因此,日本医患关系的缓解,与其说是日本政府做对了什么,更不如说是日本政府在缓解其他矛盾中的正确措施,自然而然地推动了医患矛盾的消失。 其实日本在60年代也经历过一轮十分严重的医患冲突,《白色巨塔》原著就是诞生于这个时期。当时医院十分强势,医疗事故的调查需要患者举证。而后日本经历了70年代的医疗改革,才形成了80年代健康的医患关系。而90年代的医患矛盾,其实源于老龄化与财政不足的矛盾,并非医生和患者之间真的存在什么不可调和的利益冲突。

考公潮那一段有一部分看得飞快忘了标记,大概是在就业低迷时,日本的一代毕业生都蜂拥至医师公三大行业以为是铁饭碗,结果这三个行业相继遭受打击,这一时期即使是“上岸”的医生老师公务员也并没有如他们所期望的得到稳定的生活。

Last modified on 2025-10-22

如果你喜欢我的博客,欢迎